Verschwunden

Mord verjährt nie

Seike Sörensen. Hilal Ercan. Debbie Sassen. Diese Namen haben sich in das Gedächtnis vieler Menschen in Deutschland gebrannt, denn seit Jahrzehnten sind diese Kinder wie vom Erdboden verschluckt.

"Die Ungewissheit ist das Schlimmste", sagen Eltern, deren Kind verschwunden ist. Viele Familien zerbrechen über das Schicksal daran.

Die vermissten Kinder

Am 21.02.2025 waren in Deutschland - gerechnet ab dem frühesten registrierten Vermisstendatum 14.02.1957 bis heute - insgesamt rund 1.900 ungeklärte Fälle vermisster Kinder erfasst, wobei der älteste registrierte Fall eines vermissten Kindes aus dem Jahr 1957 stammt (Name, Alter oder Herkunft sind öffentlich nicht bekannt).

Die Kinder kamen von der Schule nicht nach Hause, verschwanden beim Spaziergang oder dem Weg zu einem Freund/einer Freundin, nicht selten liegt ein Fall von Kindesentziehung vor. Bei einem sehr geringen Teil der vermissten Kinder ist nicht auszuschließen, dass diese Opfer einer Straftat wurden.

Heile Welt

Die Nachkriegszeit war von einem Wunsch nach Stabilität, Normalität und Wiederaufbau geprägt. Es herrschte ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und familiären Werten. Die Auseinandersetzung mit Abgründen menschlichen Verhaltens, besonders gegenüber Kindern, passte nicht zum gewünschten Selbstbild. Schwere gesellschaftliche Themen wie Kindesmissbrauch wurden weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt.

Es gab natürlich auch zu dieser Zeit unaufgeklärte Kindesmisshandlungen und -morde, die aber selten systematisch erfasst oder öffentlich aufgearbeitet wurden. Die Berichterstattung war aus Angst vor Panik oder wegen des konservativen Familienbildes der Nachkriegszeit sehr zurückhaltend: Fälle von Kindermord wurden zwar vereinzelt gemeldet, aber nicht vertieft analysiert oder offen diskutiert.

Begriffe wie Serienmörder oder Pädokriminalität waren im öffentlichen Bewusstsein kaum vorhanden, auch polizeiliche Ermittlungsarbeit war oft noch nicht auf solche Tätertypen eingestellt. Dadurch war das Thema in den 50er Jahren in Deutschland kaum öffentlich präsent – es galt als tabuisiert und extrem belastend.

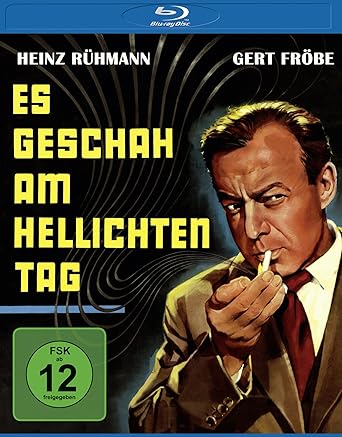

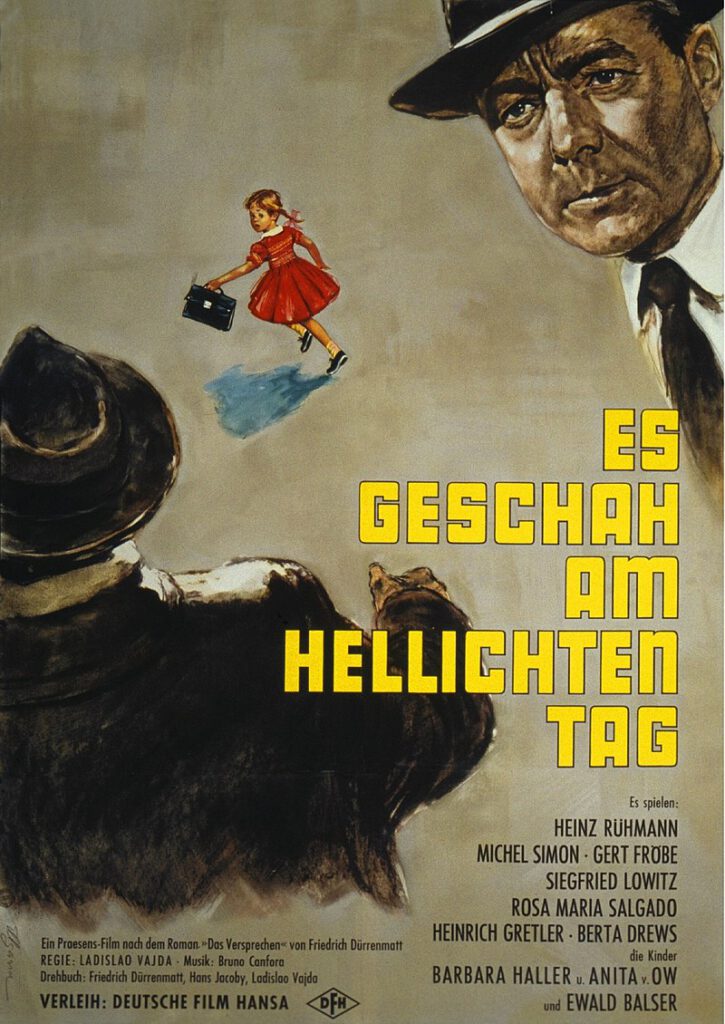

Es geschah am hellichten Tag

Im Deutschland der 50er Jahre erlebte das Kino einen großen Boom, der durch die Nachkriegszeit, die Wirtschaftswunder-Ära und den aufkommenden Wettbewerb durch das Fernsehen geprägt war. Der Kinobesuch war ein beliebter Zeitvertreib, besonders für die Menschen, die die entbehrungsreichen Jahre vergessen und unkompliziert unterhalten werden wollten. Aber auch Kriminalfilme und Thriller waren beim Publikum sehr beliebt.

Die UFA erkannte das Potenzial eines Stoffs, in dem es um Sexualverbrechen an Kindern geht, weil die Geschichte eine klassische Kriminalhandlung mit psychologischer Tiefe verband. Sie wollte mit dem Stoff nicht nur unterhalten, sondern auch gesellschaftliche Diskussionen anregen – ein Ansatz, der als „seriöses Kino“ galt. Das Unausgesprochene sollte sichtbar werden.

Holger.Ellgaard - Familienarchiv Ellgaard

Im Mai 1957 erhielt Friedrich Dürrenmatt den Auftrag, das Drehbuch für einen entsprechenden Kinofilm zu schreiben. Er nahm den Auftrag an und verfasste die Vorlage zum späteren Filmdrehbuch. Am 4. Juli 1958 fand im Rahmen der 8. Berlinale die Uraufführung der deutsch-schweizerischer Ko-Produktion „Es geschah am hellichten Tag“ statt. Er war ein großer Erfolg an den Kinokassen und gilt bis heute als ein Meilenstein des deutschsprachigen Kriminalfilms.

„Es geschah am hellichten Tag“ beginnt mit dem grausamen Mord an einem kleinen Mädchen in einem Wald bei einem Schweizer Dorf. Kommissar Matthäi, kurz vor seiner Pensionierung, übernimmt den Fall. Während seine Kollegen glauben, den Täter bereits gefasst zu haben, ist Matthäi überzeugt, dass der wahre Mörder noch frei ist. Getrieben von einem starken Gerechtigkeitssinn und einem Versprechen an die Mutter des Opfers, beginnt er auf eigene Faust weiter zu ermitteln.

Matthäi entwickelt eine Theorie über einen Serienmörder, der gezielt kleine Mädchen anspricht. Um ihn zu fassen, greift er zu einem riskanten Plan: Er „benutzt“ ein weiteres Mädchen als Köder und wartet in einem abgelegenen Tankstellenhaus auf den Täter. Nach langen Wochen der Anspannung zeigt sich schließlich der wahre Mörder im Wald – ein fahrender Händler, der zuvor unbemerkt blieb. Der Film endet mit der Festnahme des Täters und stellt die Frage nach moralischer Verantwortung, Besessenheit und der feinen Grenze zwischen Pflichtbewusstsein und Obsession.

Der Film brach mit dem Schweigen und zeigte deutlich: Das Böse kann mitten unter uns existieren – sogar in scheinbar harmlosen Menschen. Er zeigte auch, wie hilflos Polizei und Gesellschaft solchen Tätern gegenüber oft waren. „Es geschah am hellichten Tag“ gilt als bahnbrechend, weil er ein verdrängtes Thema schonungslos ins Rampenlicht rückte und damit eine wichtige gesellschaftliche Debatte anstieß.

Unglücklicherweise sollte er bald für einige Familien Realität werden - in Pirmasens bröckelte die heile Welt.

Es geschah in Pirmasens

Die 60er Jahre waren für das pfälzische Pirmasens ein prägendes Jahrzehnt: Die lokale Wirtschaft brummte, es herrschte nahezu Vollbeschäftigung. In der Schuhindustrie standen 32.000 Menschen in Lohn und Brot und produzieren 60 Millionen Paar Schuhe pro Jahr, die Messe für Schuhfabrikation erwarb den Ruf als internationale Leitmesse. Der Wiederaufbau war weitgehend abgeschlossen, die im Zweiten Weltkrieg zu 90 Prozent zerstörte Innenstadt hatte ein neues Gesicht erhalten.

Links: Pirmasens, rechts: Exerzierplatz, 60er Jahre

Der 'Exerzierplatz' war während der Luftangriffe auf Pirmasens in den Jahren 1944 und 1945 mehreren Bombardierungen ausgesetzt gewesen, sodass die Mehrzahl der umliegenden Gebäude zerstört wurde. In den 60ern fand auf dem Platz der Wochenmarkt statt, vor allem aber diente er als Parkplatz. Er erlangte traurige Berühmtheit, als innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren in der Nähe des belebten Platzes drei Kinder verschwanden, deren Verbleib nie geklärt worden konnte.

1960, 1964, 1967

Sie verschwanden an einem Freitag

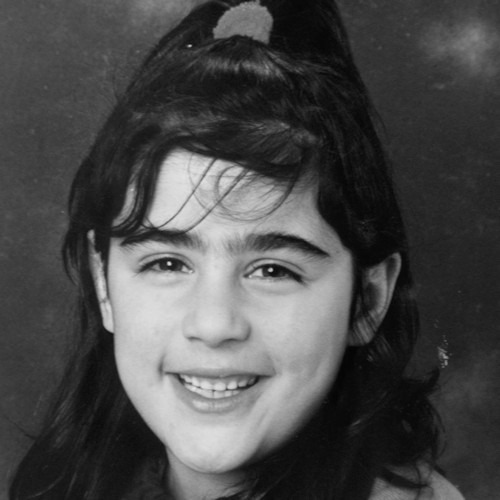

Walter, Klaus-Dieter, Eveline

Seit dem 25. November 1960, einem Freitag, hat niemand mehr den Schüler Walter Broschat (9) gesehen.

Am 17. Januar 1964, einem Freitag, kam Klaus-Dieter Stark (9) nicht mehr nach Hause. Er verließ das Haus seiner Eltern um 14:15 Uhr, um zum Spielen zu gehen, ging noch kurz in ein Lebensmittelgeschäft, um eine Kleinigkeit zu kaufen, dann lief er die Gasse hinunter. Als seine Eltern um 17:30 Uhr von der Arbeit heim kamen, konnten sie ihren Sohn nicht finden. Sie sahen ihn nie wieder. Am 12. März 1964 wurde am Eisweiher ein Kinderhandschuh gefunden, der von der Mutter wiedererkannt wurde. Der Teich wurde abgepumpt, jedoch ohne Ergebnis.

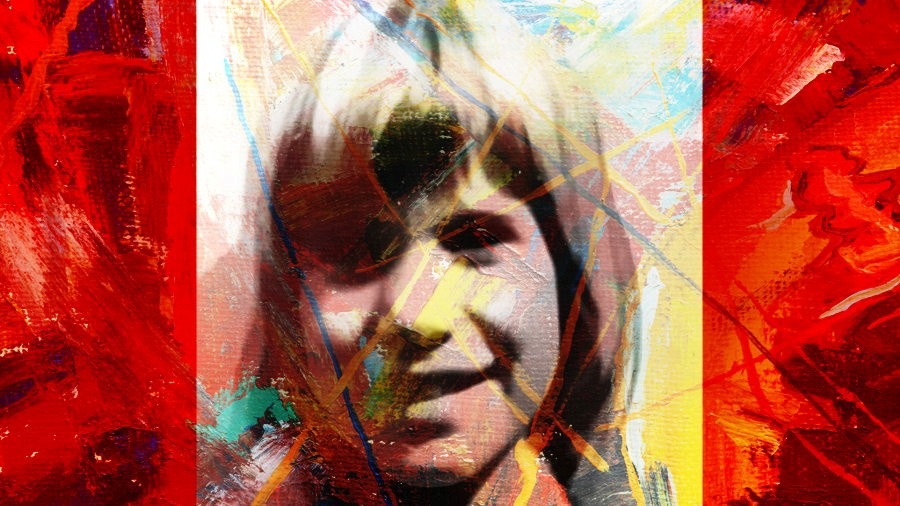

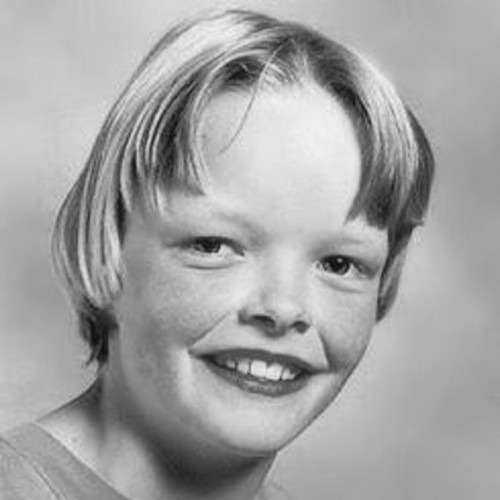

Und am 8. September 1967, ebenfalls einem Freitag, wurde die Schülerin Eveline Lübbert (10) vermisst; sie wollte sich Süßigkeiten kaufen und war nicht, wie üblich, in den Schulbus gestiegen. Was nach einem Bummel durch die 'Kaufhalle' am Exerzierplatz mit ihr geschah, bleibt bis heute ungewiss.

Niemand weiß, was den Kindern passiert ist.

Waldmensch, Außenseiter, Kinderfänger?

Die Ermittler konzentrierten sich von Anfang an auf einen Mann, der unter den Pirmasensern als „harmloser Irrer“ bekannt war, eine magere Gestalt in einem schmutzigen Mantel mit längeren Haaren.

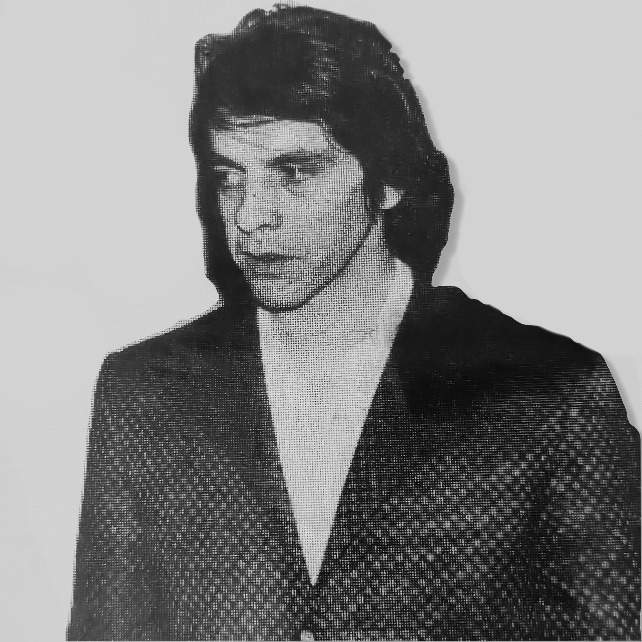

Günter Justus (in einigen Berichten auch Gerhard J. oder Karl Remp) war ein Mann Ende 30, der menschenscheu und zurückgezogen in den Wäldern um Pirmasens lebte und gemeinhin als „Waldmensch“ oder auch einfach nur als "Hippie" bezeichnet wurde. Es gibt keine öffentlich bekannten Hinweise darauf, dass andere Personen ernsthaft als Tatverdächtiger in Betracht gezogen wurden.

Günter Justus

Günter Justus wurde als zweiter von drei Söhnen eines Juweliers in Pirmasens geboren.Seine Entwicklung verlief unauffällig, in der Schule zeigte er eine schnelle und genaue Auffassungsgabe. Doch beim Abitur auf dem humanistischem Gymnasium erreichte er nur eine gute Vier. An der Uni Freiburg belegte Justus danach einige Vorlesungen in Psychologie und Philosophie.

1954 erkrankte er an Schizophrenie; die Ärzte bemerkten eine auffällige Wesensveränderung und stellten religiöse Wahnideen fest. Er kehrte nach mehreren Untersuchungen in den Kliniken Heidelberg, Landeck und Oberursel ins Elternhaus zurück. Bald kannte ihn die ganze Stadt und sah ihn oft stundenlang an einer Mauer lehnen und vor sich hinstarren.

Zu einer geregelten Arbeit war Justus nicht fähig, arbeitete nur gelegentlich als Dachdecker, Bauhilfsarbeiter, in einer Schuhfabrik, in einem Supermarkt oder bei einem Bauern. Von den Eltern hatte er sich gelöst, weil er nicht wie ein Kind oder Kranker behandelt werden wollte: Er wollte autark sein und ging in den Wald, campierte im Freien, am Eisweiher oder in Höhlen. Für kalte Nächte baute er sich mit einer Plane ein Zelt.

Machten ihn seine Erkrankung und sein Lebenswandel verdächtig? Natürlich. Da war er also, der Wald, seit „Es geschah am hellichten Tag“ der prädestinierte Ort, um sich einem fremden Kind zu nähern oder ihm gar etwas anzutun.

Justus wurde immer, wenn eines der Kinder verschwand, als möglicher Täter überprüft, beim dritten Mal meldete er sich gleich freiwillig bei der Polizei. Doch die Beamten ließen ihn jedes Mal wieder laufen. Als er 1960 nach Walters Verschwinden überprüft wurde, hatte er eine Schere bei sich, um – wie er damals sagte – „dem Walter die Fesseln aufzuschneiden“.

Schablone X

Die Ermittlungen stockten bis 1973. Dann untersuchte der neue Kripochef von Pirmasens, Kriminalrat Ernst Fischer, mit einem Team von 15 Beamten die drei Vermisstenfälle und erarbeitete mehrere mögliche Merkmale und Verhaltensweisen eines unbekannten Täters. Bundes- und Landeskriminalamt überprüften alle Personen mit einschlägigem Vorleben, Frankreichs Sûreté und die amerikanische Militärpolizei die Soldaten, die 1960/63 und 1967 in der Westpfalz stationiert waren. Nachgeforscht wurde auch unter den Gastarbeitern, in den Sterberegistern und unter den Meldezetteln der Hotels. Dann überprüfte man rund 7000 Männer der Stadt- und der Außenbezirke, die in einem mittleren Alter waren und zur möglichen Tatzeit am Ort wohnten.

Vermisst und nie gefunden (SWR)

In diesem Netz blieb schließlich wieder nur einer hängen: Günter Justus, zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt. Er gab zu, die beiden Jungen - Walter und Klaus-Dieter - gut gekannt zu haben und ihnen, aber auch anderen Kindern, bei den Schularbeiten geholfen zu haben. Er sei an jedem Vormittag in der Kaufhalle gewesen, dem Ort, wo Eveline 1967 das letzte Mal gesehen wurde. Und er erinnerte sich "mit 30prozentiger Wahrscheinlichkeit" daran, einmal ein Mädchen aus der Kaufhalle begleitet zu haben.

Trotz sechshundert Stunden Verhör bei der Polizei blieb Justus dabei, nichts mit dem Verschwinden der Kinder zu tun zu haben.

Nachdem ich die Verhöre im Landesarchiv Speyer über Günter Justus gelesen habe, wurde mir klar: Er war es nie im Leben.

- Henry Hauck, Cousin von Eveline

Die Polizei suchte den Pfälzer Wald rund um Pirmasens und Justus' Lager ab, man fand nur alte Töpfe, Plastikfolien und Papierschnitzel, jedoch keine entscheidende Spur. Lediglich einige sexuell motivierte Handlungen an Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren schienen nachweisbar. So habe er in den Jahren 1970, 1972 und 1973 insgesamt fünf Mädchen von hinten an die Brust gefaßt und dabei „so komisch gezittert und geschnauft“.

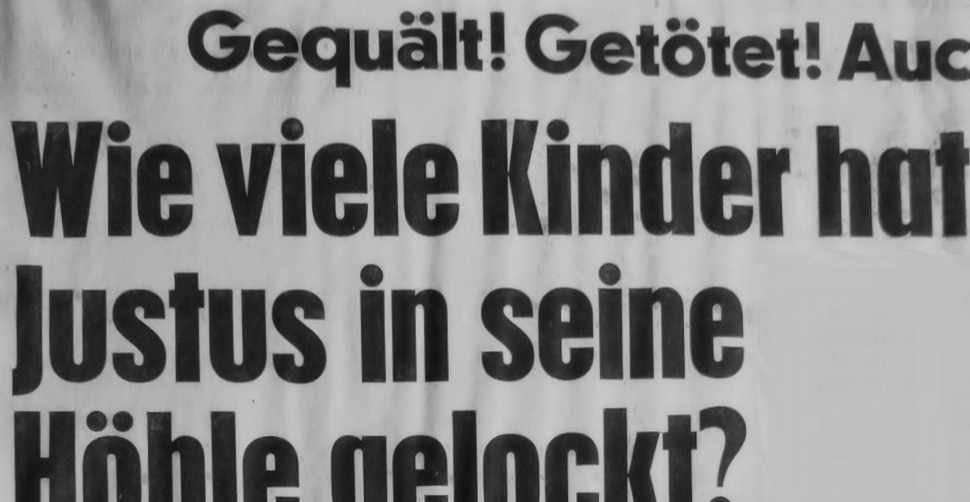

BILD berichtete gewohnt zurückhaltend

Im Herbst 1974 wurde Justus schließlich verhaftet und in einem psychiatrischen Krankenhaus, der Pfälzischen Nervenklinik Landeck, untergebracht. Gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen, Medizinaldirektor Hans-Ulrich Glaesel, bestritt er, irgend etwas mit dem Verschwinden der drei Kinder zu tun zu haben. Er gab an, sich 1954 in einem seelischen Zustand befunden zu haben, wo er jedem Impuls habe nachgeben müssen und habe das dunkle Gefühl, dass damals die Grenze überschritten wurde und Menschenleben nicht mehr tabu waren.

Justus erinnerte sich "traumhaft“ daran, damals möglicherweise drei oder vier erwachsene Menschen umgebracht zu haben, die er einen Berghang hinunterstieß. Erwachsene wurden in Pirmasens jedoch nicht vermißt und den Berghang suchte man dort vergebens. Für Glaesel lag auf Grund dieser Schilderung die Vermutung nahe, dass Justus mit diesem Bericht in Wirklichkeit später begangene Taten eingestand, die er in das Jahr 1954 verlagerte, weil er damals nachweislich geisteskrank war.

Das Klischee vom Kindermörder schien passgerecht. Ab dem 9. März 1976 musste sich Günter Justus vor dem Landgericht Zweibrücken für das Verschwinden von Walter, Klaus-Dieter und Eveline verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, die Kinder aus Mordlust und aus sonstigen niedrigen Beweggründen heimtückisch umgebracht zu haben.

Der Prozess

Es war ein erstaunlicher Prozeß - ohne Leichen, Spuren und Tatzeugen. Vor dem Schwurgericht stand der mehr oder minder wahrscheinlichste Verdächtigte von den gut 10.000 überprüften Personen. Justus hatte weder ein Geständnis abgelegt noch gelang es der Polizei, irgendein Beweisstück für seine Tatbeteiligung sicherzustellen. Bis heute ist nicht mal erwiesen, dass die Kinder wirklich tot sind.

Über eines waren sich Staatsanwalt Norbert Dexheimer und Verteidigung schon im Vorfeld einig: Sollte Justus die Kinder tatsächlich getötet haben, wäre er schuldunfähig. So gab es keine Anklageschrift und keinen Angeklagten, sondern lediglich eine Antragsschrift und einen Betroffenen. Der Staatsanwalt beantragte, Justus weiterhin in einer Heilanstalt unterzubringen.

Sympathie und Solidarität

Viele Pirmasenser kannten Justus und schilderten den Beschuldigten als sanften Kinderfreund, als harmlosen Sonderling. Niemand traute ihm wirklich einen dreifachen Mord zu. Ganz im Gegenteil: Sie machten aus dem Waldmenschen einen Waldheiligen. Die angeblichen sexuellen Verfehlungen aus den polizeilichen Ermittlungsakten wollte im Prozeß niemand mehr bestätigen; zuvor klare Erinnerungen verblassten. Kinder applaudierten dem plötzlich wieder als harmlos geltenden Pirmasenser Original im Gerichtssaal.

Retten Sie diesen armen Mann vor dem karrieresüchtigen Kriminalbeamten.

- Pirmasenser Justus-Sympathisant

Der Marburger Kriminologie-Professor Erich Hupe vermutete hinter der erstaunlichen Sympathiewelle "das Gefühl, dass man selber ausflippen möchte" und "Bewunderung für die geheimnisvolle Kraft, mit der Justus aus den unkontrollierbaren Bindungen einer maroden Gesellschaft ausgebrochen ist". Medizinaldirektor Glaesel, der Justus begutachtet hatte, erkannte bei dem Einzelgänger einen "kleinen Mythos, der die Leute irgendwie beeindruckt". Der Staatsanwalt zeigte sich fasziniert von "einem unheimlichen Fluidum, einer erstaunlichen Aura". Und selbst Ernst Fischer, Verfechter von Schablone X, bekundete, dass Justus "durch die Stadt gegangen sei wie ein Heiliger".

Das Urteil

Am vorletzten Verhandlungstag beantragte der Staatsanwalt selbst, den Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken vom 30. Oktober 1974 abzulehnen, nach dem Justus auf Dauer in ein psychiatrisches Krankenhaus hätte eingewiesen werden sollen. Das Gericht lehnte die Einweisung daraufhin ab, rechtfertigte aber das Verfahren mit der Begründung, es seien genügend Tatanknüpfungspunkte gegeben gewesen, die in einer Hauptverhandlung hätten geklärt werden müssen.

Günter Justus wurde freigesprochen, bekam Applaus und einen Frühlingsstrauß. Er starb 2021 in einem Pirmasenser Altenheim.

Hatte man die ganze Zeit in die falsche Richtung ermittelt?

ℹ️ Linkbox: Die verschwundene Kinder aus Pirmasens

► Vermisst und nie gefunden (SWR)

► Schablone »X« (Spiegel)

► Kleiner Mythos (Spiegel)

► Keine Leichen und kein Geständnis (ZEIT+)

👀 Sehenswert

Es geschah am hellichten Tag

Mit Heinz Rühmann und Gert Fröbe

[Anzeige*] In einem Wald in der Nähe einer Straße wird ein ermordetes Mädchen gefunden. Der Hausierer Jacquier wird sofort der Tat verdächtigt, obwohl er selbst die Polizei auf die Leiche des Mädchens aufmerksam gemacht hatte. Doch Kommissar Matthäi ist von Jacquiers Unschuld überzeugt. Er hat den Eltern der ermordeten Gritli Moser "bei seiner Seligkeit" versprochen, dass er den Mörder finden wird.

Im Auftrag der Toten: Cold Cases – Ein Profiler ermittelt

Axel Petermann

[Anzeige*] Ein Mann wird wegen Mordes an seiner reichen Tante zu lebenslanger Haft verurteilt – doch die Ermittlungsunterlagen offenbaren haarsträubende Widersprüche. Der Tod einer lebensfrohen Frau wird als Selbstmord deklariert, obwohl belastende Indizien auf den gewalttätigen Ex-Freund hinweisen. Den Mord an zwei jungen Mädchen legt die Schweizer Polizei vorschnell zu den Akten, weil die nötigen Beweise fehlen.

Das Nardinihaus

Froh und freundlich, bescheiden und zufrieden

Das heutige Zentrum für Kinder- und Jugendhilfe Nardinihaus in Pirmasens wurde im 19. Jahrhundert gegründet und war ursprünglich ein 'Armenkinderhaus', geleitet vom Orden der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie, auch bekannt als die Mallersdorfer Schwestern. 1944/45 wurde das Nardinihaus durch Luftangriffe vollständig zerstört, bis Mitte der 50er Jahre wieder aufgebaut.

Nardinihaus, 60er Jahre - Quelle unbekannt

2020 räumte das Bistum Speyer ein, dass es in den 50er-, 60er- und 70er Jahren zu sexuellen Übergriffen im Nardinihaus gekommen war. Laut den damaligen Angaben flossen an vier Opfer Summen zwischen 2000 und 10.000 Euro. Nach aktuellem Stand wird eine Kernzeit des Missbrauchs in den 1960er und 1970er Jahren erkennbar.

Im Bereich der sexuellen Übergriffe nennen die Betroffenen überwiegend männliche Beschuldigte: hauptsächlich Kleriker, aber auch der ehemalige Hausmeister und andere Mitarbeiter sind unter den Beschuldigten. Die konkreten Taten reichen nach den Erzählungen der Betroffenen von sexueller Belästigung, auch in Form von Briefen, über Küsse und das Angefasstwerden am ganzen Körper, den Genitalbereich eingeschlossen, bis hin zu brutalen Vergewaltigungen, teilweise durchgeführt von mehreren Männern gleichzeitig. Im Nardinihaus fanden die Übergriffe häufig in abgelegenen, wenig frequentierten Orten wie Kellerräumen, Fluren, Ruhezimmern oder privaten Rückzugsräumen der Beschuldigten statt. Außerhalb des Heims waren es vor allem der Religionsunterricht, die Räumlichkeiten des Ortspfarrers von Pirmasens und Wohnungen von nicht näher namentlich bekannten Externen, die mehrfach zu Tatorten wurden. Allen genannten Orten gemeinsam ist ihre schlechte öffentliche Kontrollierbarkeit.

Die Nachkriegszeit hat sexuellen Missbrauch in kirchlichen Heimen und Schulen begünstigt: Das Tabu Kindesmissbrauch im Allgemeinen und speziell die mit den moralischen Vorstellungen der Kirche verknüpften Tabus haben im Deutschland der 50er und 60er zu einer Kultur des Schweigens geführt. In den Einrichtungen herrschten autoritäre und hierarchische Strukturen, bis in die 70er Jahre waren dort Gewalt, soziale Isolation und verbale Demütigungen der Kinder und Jugendlichen an der Tagesordnung.

Im Nachhinein wird ein eklatanter Mangel an externer und interner Kontrolle festgestellt. Festgelegte Prozesse, wie mit Fällen möglichen sexuellen Missbrauchs zu verfahren ist, gab es nicht und der Umgang damit lag im Ermessensspielraum mächtiger Kleriker. Lückenhafte oder nur rudimentär geführte Personalakten lassen kaum Rückschlüsse auf den tatsächlichen Hintergrund etwa von Versetzungen zu.

Das Nardinihaus war in den 60er Jahren ganz sicher kein Safe Space für die Kinder und Jugendlichen, die dort untergebracht waren. Es liegt zu Fuß nur knapp über 5 Minuten vom Exerzierplatz entfernt, dem Ort, an dem die 3 Kinder verschwanden. Ob es aber eine Spur zu den Vermisstenfällen gibt, kann heute vermutlich nur noch durch Zufall geklärt werden.

ℹ️ Linkbox: Nardinihaus

► Nardinihaus: Jahre des Missbrauchs und der Vertuschung – Erschütternde Details (RHEINPFALZ)

► Sexueller Missbrauch im Bistum Speyer seit 1946 (PDF)

► Sexueller Missbrauch im Bistum: Was die Täter lange geschützt hat (RHEINPFALZ)

Die Stadt, die keine Antworten bekommt

Fast 65 Jahre, nachdem der 9-jährige Walter Broschat das letzte Mal gesehen wurde, bildet sich im März 2025 gegen 18 Uhr eine lange Schlange vor dem Walhalla-Kinocenter in Pirmasens. Gezeigt wird die Dokumentation „Spurlos: Warum die Zeit keine Wunden heilt.“

Der 73-Jährige Filmemacher Henry Hauck recherchierte drei Jahre lang intensiv über das Verschwinden von Walter Broschat, Klaus-Dieter Stark und Eveline Lübbert, verbrachte Tage im Stadtarchiv und durchsuchte alte Akten. Nicht ohne Grund: Eveline war seine Cousine. Er war 16 Jahre alt, als sie nach der Schule nicht wieder heimkam und wurde auch von der Kriminalpolizei verhört. Der Direktor und die Schwestern des Internats in Speyer, das er damals besuchte, konnten bezeugen: Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens bei ihnen.

Viele Jahre verdrängte er das Verschwinden seiner Cousine und traute sich nicht an eine Dokumentation über die Vermisstenfälle heran. Es kostete ihn viel Überwindung, mit den Recherchen zu beginnen.

Warum erzählen wir nach über 60 Jahren diese Geschichte? Weil es immer noch Menschen gibt, die sich erinnern.

Henry Hauck hat mehr als 30 Jahre lang Erfahrungen im Filmbereich und wollte Antworten, bekam aber immer wieder Absagen, gerade von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft. Auch die Familien der beiden verschwundenen Jungen waren nicht dazu bereit, mit ihm zu sprechen. Nur Evis Familie brach das Schweigen.

Wie viele Pirmasenser kannte auch Henry Hauck Günter Justus persönlich. Er sagt: "Der ist ab und zu in der gleichen Kneipe wie wir gewesen. Er wurde von unserer Gruppe immer anerkannt. Er war sehr freundlich und sehr höflich. Niemand konnte sich vorstellen, dass Justus mit dieser Sache etwas zu tun hatte!"

Ob Eveline noch am Leben ist? Daran glaubt niemand mehr. Für ihre Familie, die stark unter dem Verschwinden litt, wird sie trotzdem immer unvergessen sein: Ein schüchternes, aber gleichzeitig mutiges Mädchen, das durchgesetzt hatte, das Gymnasium zu besuchen und etwas aus sich machen wollte.

ℹ️ Linkbox: Spurlos: Warum die Zeit keine Wunden heilt.

► Warum ein Film Pirmasens fesselt

► Filmemacher aus Clausen dreht Doku über vermisste Kinder aus Pirmasens (SWR)

📖 Lesenswert

Verbrechen von nebenan: Die spektakulärsten Kriminalfälle

Philipp Fleiter

[Anzeige*] Die schlimmsten Verbrechen passieren meist nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage liegt oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet, sind das Fälle, die man nicht vergisst. Radiojournalist Philipp Fleiter berichtet schon seit Jahren über Verbrechen und ihre Hintergründe.

Stern Crime – Wahre Verbrechen: Der Fall Frauke Liebs und 15 weitere spektakuläre Fälle

Giuseppe Di Grazia

[Anzeige*] Es gibt sie jedes Jahr: Kriminalverbrechen, die trotz monatelanger polizeilicher Ermittlungen für immer ungelöst bleiben. Das Verschwinden von Frauke Liebs in Paderborn 2006 war ein solcher Fall. Sieben Tage lang sendete sie ihrer Familie verstörende Lebenszeichen per SMS – dann herrschte Stille. Wenige Wochen später wurde ihre Leiche gefunden.

Nichts ist unfassbarer und schockierender als wahre Verbrechen. Dieses Buch versammelt die 16 spektakulärsten Fälle im deutschsprachigen Raum aus dem beliebten Magazin STERN CRIME.

Das eigene Kind plötzlich zu verlieren, ist die Urangst aller Eltern. Diese Urangst ist größer und tiefer als jede andere Furcht. Sie ist nicht rational, aber verständlich. Wenn das Schlimmste wirklich passiert, bricht für Angehörige die ganze Welt zusammen und sie erfahren unermessliches Leid, das nie endet, tiefe Verzweiflung und ein andauerndes Trauma.

Urangst aller Eltern

Es ist, als würde die Zeit stehen bleiben – du funktionierst, aber du lebst nicht mehr richtig.

Das Kind kommt nicht nach Hause. Es würde nie mit einem Fremden mitgehen, dessen sind sich die Eltern in den allermeisten Fällen sicher. Und doch ist es wie vom Erdboden verschwunden. Die Ungewissheit über das Schicksal des Kindes führt immer zu schweren psychischen Belastungen, Schuldgefühle werden übermächtig. Langzeitfolgen sind familiäre Spannungen, aufgrund derer viele Ehen zerbrechen, Geschwister der Vermissten fühlen sich oft vernachlässigt. Oft kommt es auch zu sozialer Isolation, da sich Eltern zurückziehen, weil sie das Mitgefühl oder die Hilflosigkeit anderer Menschen nicht mehr ertragen.

Unsere Eltern sind daran zerbrochen, nie zu erfahren, was mit Eveline passiert ist.

- Schwester von Eveline

Eveline Lübbert aus Pirmasens gilt seit sechs Jahrzehnten als vermisst. Eine gefühlte Ewigkeit für ihre Familie. Und trotzdem hat die Zeit nicht alle Wunden geheilt.

Henry Hauck, ihr Cousin, sagt: "Meine Tante, also die Mutter von Evi, hatte sich einigermaßen im Griff. Aber der Vater hat den Verstand verloren". Sein Onkel sei Alkoholiker geworden und später tablettensüchtig. Er hat den Eindruck, dass Evis Geschwister immer noch sehr stark darunter leiden. Besonders eine Schwester würde immer wieder Auswege suchen, um der Erinnerung zu entgehen.

Deborah Sassen

Um Debbie trauere ich nicht, das könnte ich nur, wenn ich wüsste, dass sie nicht mehr lebt. Aber das müsste ich doch spüren, oder? Ich spüre es nicht.

- Mutter von Debbie

Dagmar Funke, die Mutter von Debbie Sassen, die 1996 nicht von der Schule nach Hause kam, brach zusammen, als ein Polizist zu ihr sagte: "Machen Sie sich keine Hoffnung, sie ist bestimmt tot." Sie hatte das Gefühl, dass der Verlust ihre Seele zerfrisst. Als sich 3 Jahre später ihre älteste Tochter Anita umbrachte, schien das Leben für sie vorbei zu sein und sie dachte sogar über erweiterten Suizid nach.

Dagmar sieht keinen anderen Ausweg und flieht vor der ganzen Situation, lässt ihren Mann und zwei kleine Töchter allein zurück, macht schließlich eine Therapie. Um Anita trauert sie, weil sie sich von ihr verabschieden konnte.

Seike Sörensen

Die Familie der verschwundenen Seike Sörensen tat sich lange sehr schwer, mit der ungewissen Situation umzugehen. Das Mädchen verschwand vor über drei Jahrzehnten an einem Sommertag in einem kleinen Dorf in Norddeutschland, in dem jeder Fremde aufgefallen wäre. Die Eltern Sörensen entfernten sich immer weiter voneinander, ließen sich einige Zeit später scheiden. Seikes kleiner Bruder wurde ein Jahr lang psychologisch betreut, ihre Schwester bekam 10 Jahre danach größere psychische Probleme.

Was hat das Verschwinden psychologisch mit der kleinen Dorfgemeinschaft von Drelsdorf gemacht? Für Außenstehende wirkte es so, als wenn die Gemeinde schnell wieder zur Tagesordnung zurückkehrt ist.

Normalerweise ist man in einer Dorfgemeinschaft sehr nah beieinander. Man hat Vertrauen zueinander, man meint sich zu kennen und man kennt sich teilweise auch schon über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Die Eltern oder die Großeltern kennen die Familien untereinander. Und wenn dann ein Kind vermisst wird, dann ist das eine tiefe Erschütterung, die in dem Dorf stattfindet. Und das betrifft nicht nur die Familie oder auch nicht nur die Angehörigen, sondern das ganze Dorf ist davon betroffen.

Meistens ist es am Anfang so, dass das ganze Dorf zusammenhält, dass eine große Suchaktion stattfindet, dass ganz viel darüber gesprochen, geholfen, unterstützt wird. Wenn es dann aber so ist, dass es keine weitere Spur gibt und dass die Spur mit der Zeit erkaltet, dann kann es sein, dass die Dorfbewohner sich von diesem Thema eher wieder zurückziehen. Das ist für sowohl für die Dorfgemeinschaft als für die Familie eine unglaublich schwierige Situation, weil ein Trauerprozess vor allem dann stattfinden kann, wenn man mit etwas abschließen kann. Wenn es aber ein Vermisstenfall ist und es bis heute keine Spur gibt, wie soll ich etwas verarbeiten, was nicht abgeschlossen ist? Die Gemeinschaft muss erst wieder Vertrauen fassen und miteinander reden.

- Anna Lübberding, psychologische Psychotherapeutin, bei RTL

Hilal Ercan

Auch wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass Hilal noch lebt – der Täter soll uns endlich sagen, was er mit meiner Schwester gemacht hat.

- Bruder von Hilal

1999 ging Hilal Ercan in ein Einkaufszentrum und kam nie zurück. Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, aber die Ercans haben bis heute kein einziges Bild von Hilal in ihrer Wohnung hängen. Weil sie das nicht aushalten würden.

Abbas war zwölf, als seine Schwester verschwand, macht sich immer noch Vorwürfe, weil er an diesem Tag erst nachmittags nach Hause kam. Er ist mit Schmerz und einer riesengroßen Wut auf einen unbekannten Täter aufgewachsen. Und fragt immer noch: "Wer hat uns Hilal weggenommen? Und warum? Vielleicht zeigt er doch noch Reue und gibt uns endlich die Antworten, die wir so dringend brauchen. Nichts ist schlimmer als diese Ungewissheit." Abbas kümmert sich darum, dass Hilal in der Öffentlichkeit nicht vergessen wird.

Kamil Ercan, ihr Vater, frisst seinen Kummer in sich hinein. Er findet keine Ruhe: "Für meine Frau und mich ist es immer noch so, als sei es gestern passiert. Genauso schmerzhaft. Weil wir uns nie von Hilal verabschieden konnten, bis heute kein Grab haben, an dem wir trauern können. Ich möchte wenigstens ihre Leiche haben."

Mutter Ayla leidet unter schweren gesundheitlichen Schäden, Panikattacken und Depressionen. Sie verwahrt einen Koffer voller Erinnerungsstücke, der vor allem in traurigen Momenten geöffnet wird. Darin sind auch Hilals Gedichte. Sie hat sie für ihre Mutter geschrieben.

ℹ️ Linkbox: Urangst aller Eltern

► Wenn Kinder verschwinden (Eltern)

► Psychologin klärt auf: Das macht ein Vermisstenfall mit uns (RTL)

► Wenn Kinder spurlos verschwinden (STERN)

Say their names

Imperial Crimes ist allen verschwunden Mädchen gewidmet.

Eveline Lübbert (10) wird seit 1967 vermisst. Im Dezember 1972 verschwand die 12-jährige Sabine Morgenroth in Wiesbaden, 1976 die ebenfalls 12-Jährige Monika Frischholz in Flossenbürg. Kathrin Jarosch war 13 Jahre alt, als sie 1989 den Hof ihrer Oma in Sandkrug bei Lübz verließ. Die 11-jährige Ramona Herling wurde ebenfalls 1989 zuletzt in Bad Drieburg gesehen. Tanja Reintjes war 14 Jahre alt und verschwand 1991 in Kleve, die 11-jährige Seike Sörensen 1993 in Drelsdorf. Von Sandra Niemczyk (10) aus Dortmund fehlt seit 1995 jede Spur, auch von Nadine Hertel (8) aus Leipzig. Seit 1996 werden die 8-jährige Deborah Sassen in Düsseldorf, die 14-jährige Natalie Leonhard in Saarbrücken und die 11-jährige Annika Seidel in Kelkheim vermisst. Mandy Schmidt war 13 Jahre alt und verließ 1998 die elterliche Wohnung in Halle/Saale - seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Anita Richter (14) verschwand 1999 in Schwerin, Hilal Ercan (10) in Hamburg und Sandra Wißmann (12) im Jahr 2000 mitten in Berlin. Inga Gehricke, 5 Jahre alt, löste sich 2015 in der Nähe von Stendal in einem Zeitfenster von nur zehn Minuten buchstäblich in Luft auf.

Lesenswert

Ich selbst hatte als Kind merkwürdigerweise immer die Angst, dass mich meine Mutter nicht wiederfinden würde und fragte sie einmal, ob sie mich in einem ganzen Stadion voller Mädchen überhaupt erkennen würde? Sie lachte. "Natürlich würde ich das, da musst du dir gar keine Sorgen machen!" Gottseidank kam es nie zu einer solchen Situation - aber ich hatte mein Urvertrauen wieder. Meistens jedenfalls.

Mord verjährt nie.

© Alle Rechte liegen bei Piri Robinson.

Pressekontakt: presse@imperialcrimes.de

Hat dir dieser Beitrag gefallen?

Wir engagieren uns für Kinder und Jugendliche. Missbrauch hat viele Gesichter und muss verfolgt werden.

Das kann rechtlich schwierig sein, und wir haben derzeit enorme Ausgaben, die nicht sein müssten.

Willst du mehr über unseren Kampf gegen Gewalt erfahren?